環境問題に首を突っ込んでからどのくらい経つだろうか?最初に環境の問題に携わったのは

もう25年近くになる。もともと職業軍人になろうとしたが、生来の根性の無さから4回の転職の

末に今に至る。それが運命のいたずらで環境問題に係わる事になった。「生活クラブ生協」と

いうのをご存知だろうか。昭和56年頃に「たまごの会」という添加物の少ない農業生産物を販

売しようという団体にアルバイトで入った。これが「生活クラブ生協北海道」の最初である。当時

はいかに長時間の保存を可能にするかが、市場での命題であった。つまり消費者にそういうニ

ーズがあったのだ。現在は多分に見直されてきてはいるが、「長期保存」という「項目」に「安全

性?」が加わっているだけの話。勿論、厚生労働省が許可していると言う意味での「安全性」で

あるのだが。それが本当に安全であるかは、マスコミのニュースを聞いていれば大体想像が

つく。毎日、今までは異常としか思われなかった犯罪が頻繁に起こっている。添加物の大量使

用の時期と符合しないだろうか?年間の一人当たりの平均的添加物の使用量は(赤ん坊も人

数に入れて)5キロほどと言われている。バケツ一杯の「薬でもない」・「食べなくても良い」化学

薬品を食べているのだ。しかも、その安全性というのは「単体」、つまり一種類だけを食べたと

きの安全性で、体に入れて支障が無い量を定めている。だから「沢庵」と「味噌汁」に「おかず

A」・「おかずB」と「ご飯」と言う食事で、沢庵に安全な量Xグラム、味噌汁の味噌にXグラム、お

かずA・BにもXグラム入っていたとすれば、安全を約束された3倍の量を食べていることにな

る。しかも入っているのは一種類とは限らない。何種類か入っていた場合(当然、何種類も入

っているのだが)その添加物同士を一緒に食べて安全であると言う保障は何も無い!費用の

問題で実験が出来ないのだ。何千種類・何万種類と言う数の添加物が安全の欄に書いてあ

る。しかも毎日新しい添加物が考案され、日に日にリストに追加されているのである。「食べ合

わせ」や「総量」についての実験は皆さんの健康を観察して行われているといってもよいだろ

う。しかし、これは自宅でお母さんが料理を作ったとしての話で、コンビ二やストアーで買った場

合は、これ以上であるし、外食になれば白い「ご飯」にさえ、米飯改良剤というのが入ってくる。

腐らない若者の死体

世間の人はこう言った食事をするとどうなるのかと疑問を持たないだろうか?勿論、実験台に

なっているモルモットが疑問を持つと厄介であるが、殆どの人は症状が出ないと理解しないし、

さらには発症してもその原因を社会的機構や他人の性・環境の性などに転嫁して考えてくれる

立派なモルモットの様な人間であるから、実験はズムーズに行われているようだ。ところで、最

近の都会の若者が何かの理由で死んだ時、その死体の始末は田舎暮らしのと比べて扱い易

いそうだ。霊安室に置くときに都会の若者の死体は自然の中に暮らした若者の其れと比べて

格段に腐らないという。普段から効率の良いファースト・フードをたべ、コンビ二等で好きなとき

に好きなだけの餌を(食事とは呼べない)食べているからだ。その「餌」は23時間、一個の細

菌も発生してはならないという条件も基で作られているから、たっぷりと防腐剤が入っている。

基準の量で足りないなら、他の添加物を加えて、なんとしても23時間は生命が発生しない状

態にするのだ。細菌とはかなりしぶとい生物であるが、その細菌が発生できないような薬品を

使うのである。食べるときに取り除けばいいのだが、さて皆さんはコンビ二弁当を食べるとき添

加物を除いてから食べているのだろうか?やはり餌といっしょに胃袋へ直行か?

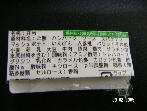

左からコンビニの弁当とそのラベル。添加物だらけである。一番右が栄養ドリンク。表示に関して言えば、規制緩和と

消費者保護というまやかしの施策のおかげで余計に消費者にはわかりづらくなってしまった。また人間は燃料を与え

れば動くロボットのような機械ではない!

産婦人科が目立つ!

最近、街を走っていると産婦人科が目立つ。昔からこんなに有っただろうか。モダンなデザイン

になって目立つようになっただけだろうか。それとも少子化が言われて、「産めよ増やせよ」と

いう一昔前に聞いたことのあるような政策になったのせいだろうか。私の記憶では弟や妹は自

宅分娩であった。それが、聞いた話によると、今の女性は自分で子供を生むだけの体力が無

いのだそうだ。それで産婦人科で生まなければいけない状態になっているとの事だ。しかも、

異常分娩が多く、指が6本とか7本と言う子供も結構生まれてきているが、これなどは多い分

だけ切ってしまうそうだ。しかし、水頭症やとても人間と呼べないような異常な形の子供が増え

ているのだそうだ。そういった時は、死産として母親には見せないとの事である。そうれはそう

だ。気が狂うかもしれない。すでに母体に影響が出ているのだ。

女性の体は健康な子供を生むために最善の方法を取るように神様が創ってくれている。命を

育むのだから神聖なのである。例え本人が自分の体だと言っても大事にしなければいけない

のである。例えば、体内に蓄えた沢山の添加物を体の外に出さなければ丈夫な子供を生むこ

とは出来ない。食べた量の添加物を体外に出すのは至難の業なのだ。とくに男は殆ど不可能

である。内臓にたまるか、体外に出そうとしてアトピー性皮膚炎になるかである。しかし、女性

は違う。新しい命を作るために自分体から危険な物を吐き出し、命を作る準備をする機能があ

る。そして究極なのは生まれる子供の体を使うことだ。自分の体に溜まった添加物や毒を生ま

れる子供に送り込み、体を一度きれいにしてから、次の子供から本当の命を作ろうとするの

だ。だから奇形児が生まれる事が多くなっていると聞いた。

遺伝子組み換えの嘘

厚生労働省の食品衛生調査会というところがある。ここが遺伝子組み換えの農産物の輸入を

認めたのだ。遺伝子組み換えは短期間に今まで品種改良に時間をかけていたのが一瞬のう

ちに出来上がるので効率的である。これまで、自然淘汰という形で長時間掛けて、自然のバラ

ンスを取りながら進化してきたものを、それの一切を省略して世に出すと言うのだ。

ブルーギルという魚が問題になっている。この魚は人に無害である。食べることも出来るそう

だ。人に対して直接の害は全く無い。しかし、この外来種の魚は繁殖力が強く日本の在来種の

魚をどんどん食べてしまい、環境を破壊してしまう。遺伝子組み換え作物が同じような事態を

引き起こすことは無いとは誰が言えるのだろうか。いや、組み替え作物自体が安全であるとし

ても、従来の環境のサイクルを狂わすことは容易に想像できる。そうなったら誰が責任を取る

のか。責任を問い詰めないまでも環境を元に状態に返してもらえるのか。不可能なのだ。一度

破壊された環境は元に戻らず、新たな環境を形成していく。今まで無かったような新たなウィル

スや病原菌(人間にとっての)が支配する新たな環境を形成するがその中で人間が間違いなく

生き残れると言う保証はない。その時、企業は遺伝子組み換えを安易に許した者たちはどうす

るつもりなのか。

植物も動物の環境に適応するために進化していく。特に農産物は品種改良と言う形で積極的

に人の力を借りて進められてきた。サクラなどはいい例で、今の品種のサクラは自分では繁殖

できないそうである。人がサクラの繁殖をすることになっている。これも環境への適応だろう。

そこには自然淘汰という、環境の秩序になじめないものが消滅するという厳しい掟があった。

消滅したくないものは周りの環境とマッチした形での環境への適応と言う進化があった。「進

化」は決して一握りの企業のためでもなく、学閥で形成された行政の中の無責任集団に甘い

汁を吸わせるためでもない。実験室で簡単に作れるからと言って、簡単で便利であると言っ

て、手を出して良い領域ではないのだ。

遺伝子組み換え作物の輸入は誰が許した

厚生労働省の食品衛生調査会が「組み替え作物」の輸入を許可したのだが、それについて厚

生労働省の食品保険課では「専門家に確認してもらったので安全性が確認された」と言ってい

るそうだ。さてその専門家はどんな人だろうか?その人は「重松逸造」という疫学者であった。

彼の仕事の経歴を見てみよう。かの有名なO−157で「カイワレ大根」が犯人と決め付けた人

である。彼はスモン病、イタイイタイ病、等の研究班長という職につきながら、イタイイタイ病の

原因はカドミュウムかどうかわからないと報告したり(今では常識となっている)公害・薬害の発

生原因を"シロ"であるかのような判定を下して世間をまどわしてきた人物であるそうな。さら

に、九州の土呂久鉱毒事件・森永砒素ミルク事件でも加害企業が原因ではないと言ってきた

人らしい。さらにはチェルノブイリの原発事故の調査の団長として現地に行き現地では放射能

汚染による被害は無いように報告もしているそうだ。この人が「遺伝子組み換え作物は安全で

ある」と結論したから安全であると厚生労働省は輸入を許可したのです。

思い出してほしい。薬害エイズの時、厚生労働省の食品保健課の郡司篤晃氏は「専門家の言

葉を信用した為に大被害を発生させた」と確か国会で言ったのを記憶している。同じ事を、ま

た繰り返すのだろうか?今度はどれだけの人が苦しめば済むのだろうか。できれば、組み換

え作物が安全であるといった人にまず食べていただきたい。私はその後で結構だ。しかし、い

ったいどれが組み替え作物かわからないような状態で(ストアーでは「組み替え作物」と言う表

示の農産物を見ることがなかなかできない。大豆は国内生産が僅か3%以下であるのに大豆

製品の殆ど全て国産であり、遺伝子組み換えではないと書いてある。)はかなりの量をすでに

食べているのだと思っている。

有機農産物について

一時期、有機認証協会の顧問と言う肩書きを頂いたことがあった。たいした知識も無く仕事も

していない自分がこのような肩書きを頂いてよかったのかどうか疑問であったが、少しの間、

係わらせて貰った。それまで無農薬野菜とか低農薬・減農薬と言った農作物の現場を米屋とし

て実際に見てきた事が切欠であったと思う。それまで生活クラブ北海道の立ち上げや、有機野

菜の販売などに関わってきて、やっとの事でインチキな無農薬野菜・有機栽培というものを駆

逐できると希望を持ったものである。しかし、その内容は従来の熱心に頑張ってきた農家には

殆どメリットの無いものだった。つまり有機栽培で作ったものを証明するためにシールが発行さ

れるのだがこれが一種類に5万円かかった。例えば10種類の作物を作れば50万円のお金

が係り、更に講習を受けしかも使う農薬に関しては政府の支持されたものを使うことが義務付

けられ、それ以外の物を使えばたとえ作物や消費者に害があろうが無かろうが有機栽培とは

認めないのである。それまでの頑張ってきた農家は生活のために作物を取りながら自分たち

が食べて安全なような野菜を作って販売していたが、そういった野菜は有機で無くなり、政府の

基準で栽培されたものが有機栽培となったのだ。返して言えば、法律上の規制をクリアーする

ならば地域の環境を壊すような空中散布もかまわないと言うことになる。実際、そうしようとした

農家が有機認証協会の理事の中にもいた。そして、東京の有機栽培を販売している会社との

契約を結び「有機栽培マーク」のついた農産物を一本化して他には販売しないようにしようとす

る動きもあった。その後、そういった動きに反発した当時の相馬暁理事長が辞職した為、私も

その組織に出なくなったので、後にどうなったかは定かでない。国が口を出すと、とてもまともと

は思えない人間が集まってきて、すぐに金儲けの手段にされてしまうの日本の現状であるよう

だ。

規格外の印が押された米袋。中身の見た目がほとんど変わらず1等の印が

規格外の印が押された米袋。中身の見た目がほとんど変わらず1等の印が 押されていたら本当に誰にもわからなくなる。イカサマも可能なわけだ。

インチキ作物の実例

私は米屋なので「無農薬の米」についてのエピソードを一つ紹介しよう。10年ほど前の話だ

が、一般には有機農法という言葉がやっと認識されてきた頃の話だが実際にあった事である。

私の友人の老舗の米屋の社長はやはり農薬に関心がある人だった。彼は常々ね農薬のかか

らない安心して食べられるお米を販売したいと言う人だった。金儲けのためでなく!(有機だ・

無農薬だという騒いでいる米屋の殆どは高く売れるからで、実際に有機だろうが無農薬だろう

が関係ないのが多い)あるとき彼は新潟で無農薬でしかも、そこそこの値段で販売している農

家を見つけた。早速連絡して貨車で2杯分、約160俵の米を買うことにとに決めて契約した。

そして彼は新潟の篤農家を訪ね田んぼを見せてもらうことにした。彼は奥さんと連れ立ってそ

の地に行ったのだった。道々彼は奥さんに無農薬でお米を作ることがどれだけ大変なことかを

得々と話して旅を続けた。そして奥さんに着いたら篤農家の手を見てみるといい。その農家の

手はグローブの様に土くれているはずだと言っていた。着いてみるとその田んぼは米屋の主

人の予想とは反対に黄金色一色に見事に実っていた。其れこそ草の一本も生えていなかっ

た。主人はますます感心して篤農家に会う前に心の中でご苦労さんと呟いていた。農薬を使わ

ず、これほどまでに田んぼの手入れするにはどれほどの苦労があったろうかと。田んぼを一回

りして見た後、ついに篤農家と会って握手をしたのだ。そのとき主人は篤農家の手が白くきれ

いで、想像していた手とは、かけ離れているのに気がつき驚いた。そしてその米屋の主人は篤

農家に本当にこの米は無農薬なのか問い詰めたところ、その篤農家は除草剤も殺虫剤も殺

菌剤も使っているが最後にある特殊な薬を掛けたので、農薬の心配は全く無い。だからこれは

無農薬であると言ったそうだ。なんでもその薬を掛けると農作物が無農薬になると販売してい

た人が言ったそうだ。

丘の上には夕日に輝く御殿のような篤農家の家が建っていたそうだ。当時は米の価格が下落

を始めていて他の米農家は収入減で生活に四苦八苦し始めていたときである。

無農薬の裏側

これも昔の話になるが、私が米屋を始めて3年位した頃だった。ある農家が無農薬のお米を

売りたいと店に来た。聞けば野菜もあるという。彼が作った無農薬の野菜を店で売ってほしい

と言うのだ。当時は「無農薬=美味しい」という感覚があった。私は本当に無農薬ならと言うこ

とで試験販売をすることにした。

販売してから数週間してからクレームの山となった。全然美味しくないと言うのだ。その農家は

週に2〜3回、アスパラも持ってきていた。そのアスパラも鉛筆のように細かった。しかも夕方

近くなって店が閉まる頃に来るのだ。仕入れ値は農家との直取引であるのに高い。アスパラな

どは店頭販売の値段である。あるとき勇気を持ってその農家に理由を聞いてみた。そして返っ

てきた答えと言うのに驚いてしまった。まず、米がまずいのは当たり前だというのだ。彼の土地

は泥炭地で美味しい米が作れない。そこで無農薬ならそんな米でも消費者は高く買うに違いな

いと考え無農薬で作った。だから不味くて当たり前だと言うのだ。要は農薬をやらなかっただけ

で、土地を改良しようとか美味しいお米を作ろうなどと言う考えは皆目無いと言うことらしい。次

にアスパラについてだが、良品は市場に出して高く買ってもらう。その残りを無農薬として買っ

てくれる所に持って行く。市場で売れ残って返された細くしなびたアスパラを持ってくるので夕方

になるとの事だった。値段はこの店に来る前に他の八百屋の値段を見て、八百屋で一番高い

値段に決めて私に売っていたというのだ。無農薬と言うことで。私はその考え方は違うといい、

そんな考え方では明日の農業は無いといったところ、二度と来なくなってしまった。

あるいは、無農薬のほうれん草を作っていると言う人と畑で話していたとき、彼の背中には除

草剤のタンクがあり、無農薬の話をしながらほうれん草にわき目も振らずに農薬を掛けてい

た。そんな話は山のようにある。作るほうも売るほうもこうである。更に買う側の消費者も一円

でも安ければ良いと考えているから、三者三様でちょうどバランスが取れているのかもしれな

い。まともなものを生産するにはコストがかかるし、コストがかかれば値段をある一定水準以下

に下げることは不可能なのだ。農家にも生活があるからだ。それを理解できない消費者は除

草剤を背負った農家から無農薬のお米を買うと良いのだと思っている。

この光景がなくなる日は目前 千葉県房総半島 浜金谷にて

この光景がなくなる日は目前 千葉県房総半島 浜金谷にて農業の崩壊

ちょっと前までは農家に減反の話があると「くじ引き」で誰が減反をするか決めたそうである。

田んぼを休ませると元の状態に戻るのに3年はかかると言うのだ。それは田んぼが一個の小

宇宙とでもいうか、田んぼに一つの生命サイクルが存在しているからである。水を張らず稲を

植えないとその生命サイクルが崩壊してしまうのだ。そして元の状態に戻るまでに3年の月日

がかかる。だから、減反をしたくないので、くじ引きをして決めたと言うのだ。しかしここ数年は

事情が違ってきた。減反のためのくじ引きはするのだが、誰が米を作り続けるかを決めるのだ

そうだ。もう米作を続ける気持ちがなえてしまって、離農のための準備をしようとしている農家

が増えたからだそうだ。農村では一地区に35人の農業従事者がいなければその地区は水や

道路と言った公共設備が維持できなくなるからだ。その数字を割ると地区自体が崩壊してしま

う。つまりそこの地区全部が一気に農地ではなくなってしまうのだ。既に農業後継者の問題で

就農人口の減少もさることながら農業に携わる人の高齢化が問題になっている。西欧の先進

国では食料の自給率を高めるために必死になっているときに日本では工業製品の為に農業

を犠牲にし食料を危機的な状態にしている。本当に大丈夫なのだろうか?

農業をしたい

私は政府の農業政策も環境整備も信じていない。黙っていればこの北海道も本州のゴミで埋

め尽くされてしまう。残された道は自衛するしかない。産業廃棄物を不法に投棄するのはどうも

暴力団かその系列らしい。まともに話しても通じる相手ではない。本来守ってくれるはずの警

察も法律の中で動いているから、事件が発生しなければ動いてくれない。発生してからでは遅

すぎる。何も国家の為に食料を確保するなどのという大それた意思を持っているのではない

が、取りあえずの食料、家族と地域や周囲の人間の食べる食料を確保したい。それだけであ

る。1990年12月2日当時、ソ連のソユーズTM11号で日本人初の宇宙飛行をした人のこと

を記憶しているだろうか。元TBSのニュース・キャスターで宇宙飛行士の「秋山豊寛」である。

バブルのお土産で彼は宇宙から地球を見た。その彼の写真を数年してみたとき、その姿は農

夫の格好であった。彼は農業政策とか環境問題を言うつもりでこんなことをしているのではな

いと言っていた。ただ、農業をしたいと思ったのだそうだ。勿論、奥さんを含めて子供たちは大

反対で結局、彼は一人でタオルでほっかむりをしながら、椎茸を栽培している写真であった。と

ても宇宙を旅した人の格好ではなかった。しかし、彼は漠然とした危機を感じていたに違いな

のだ。私と同様に。自分で食料を確保しなければという、本能的な危機感が彼をそうさせたの

だと感じる。

|